新米ファーマー

新米ファーマー 先生!

この前行ったイタリア料理の前菜に乗ってたハーブがすごい美味しかったです!

あれ作ってみたいです!

園主

園主 あぁ、あれね。

あれはフェンネルっていうハーブだよ。

よし。じゃぁ今回はフェンネルの作り方について紹介しよう。

・発芽

・植える場所

・収穫

ポイントはこの3点です。

では順番に解説していきます。

おすすめ記事です。

農家になるには? 準備編~良い土とは?~ 土作りとはなにか、解説します。 良い土の定義、良い土を構成する3つの重要な要素について説明します。 「ウチは土作りにこだわっています」そのために何をしているのか。徹底深堀。

フェンネルの育て方

フェンネルの種類

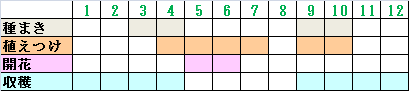

栽培カレンダー

日当たり

日当たりの良い場所で育てましょう。

日当たりの悪い場所は湿度が上がってしまい、病気になる確率が高くなります。

土

園主

園主 培養土はこれ一択です。

発芽率がとても上がり、追肥もほとんど不要のため重宝します。

種まき

種まきは春の3~4月、秋の9~10月ごろに行います。

種の値段はやや高いので、丁寧に種まきをしましょう。

種まきに失敗してもホームセンターに苗がよく販売されているのでそちらの購入もおすすめです。

植え付け・植え方

種まき後1か月程度経過したら定植しましょう。

目安はギザギザとした形の本葉が4~5枚出てきたころです。

株間は30センチ以上取りましょう。

人によっては50センチほどとる方もいますが、それは過剰です。

茎の部分の肥大が聖護院大根のように仕上げるのなら50センチくらいは必要かと思いますが、なかなかそこまで大きいものには育ちません。

また、春種まきの夏定植の場合、生育が遅いと気温がどんどん上がってしまいます。

真夏の定植は作物にとってダメージが大きいので、7月ごろに定植しなければいけない状態になってしまったら、プランターに仮植えして、半日蔭の場所に緊急避難させましょう。

肥料

定植後、肥料が切れてしまうと茎の部分が大きく育ちません。

茎の肥大がフェンネルの商品価値に直結します。

高値で売りたいのならば、定植直後に肥料切れを起こさないようにしましょう。

茎は売らずに、葉っぱだけ売るという方も初期生育には要注意です。

フェンネルは葉っぱだけでも商品になります。

葉っぱをどんどん出す状態にするためには、やはり茎の部分にしっかりと養分を蓄えなければいけません。

茎出荷でも葉っぱ出荷でも生育初期は重要と覚えておいてください。

水やり

フェンネルは特別水を必要とする作物ではありません。

一般的な作物と同様に、土の表面が乾いたら水やりをするといった程度で大丈夫です。

冬越し

春または秋に種をまき、その後定植するフェンネルですが、冬は越してくれるのかどうか心配ですよね。

結論、冬に強いので心配無用です。

フェンネルは寒さに強いです。強いどころか、寒さにしっかりと当たると味が甘くなり、香りが良くなります。

雪が積もるという極端な環境以外では普通に育ちます。

フェンネルの増やし方

フェンネルは株分けや挿し芽では増えません。

増やす手段は種をまくのみです。

ただ、しっかりと茎を肥大化させると花をたくさんつけます。

その花から大量のタネがとれるのでそこから増やしていく方法もあります。

タネをたくさんつけますが、種自体の発芽率があまり良くないので、自生はなかなかしません。

フェンネルの病気

これといった病気はありませんが、芯の部分が腐っていく芯ぐされや腐敗病のような症状が出ることがあります。

ハーブはなかなか散布できる農薬が少ないので、野菜感覚で農薬をまけません。

フェンネルの害虫

フェンネルにはアオムシ・ヨトウムシ・キアゲハの幼虫がつきます。

特に冬を終え春に向かう季節に害虫が発生しやすいいです。

葉っぱはつぎから次へと新しいものを出すので多少虫に食べられても問題はありませんが、茎が問題です。

フェンネルの茎はセロリのように茎をかくようにして収穫します。

その茎と茎の間の皮の部分に虫が入り込んでしまうことが一番の問題です。

茎と茎の間に入り込んでしまうと、そこから糞をして腐ってしまいます。

園主

園主 農薬ってどれくらいの量をどのタイミングであげればいいかわからないって方は

薬害が出にくいこちらがおすすめです。

フェンネルの収穫

フェンネルの可食部は、柔らかくすっきりとした香りの葉っぱと、やや繊維質でしっかりとした香りの茎があります。

葉っぱは肉や魚を焼くときにそっと添えても良いですし、パンやキッシュを焼くときにたっぷり敷いて香りを移すのにもつかわれています。

茎はすりつぶしてバーニャカウダのソースや細切りにしてサラダでもおいしくいただけます。

フェンネルの収穫時期

定植後1~2ヶ月から葉っぱが収穫できます。

フェンネルがしっかり活着し、栄養を吸収すると葉っぱをどんどんと出してきます。

茎は年明け1月以降から、冬の終わり~春先に収穫できます。

葉っぱをしっかりと収穫して、最後茎ごと丸ごと収穫できます。

また、5月ごろ付ける花もフルーティな香りがおいしいです。つぼみの段階なら柔らかく、甘い香りが口いっぱいに広がります。

まとめ

園主

園主 湿度と茎の肥大化、この2点に注意しましょう。

あとの栽培管理は比較的簡単なのでおすすめです。